Apakah Indonesia masih rumah kita?

keren989

- 0

Penulis mengatakan, sebagian masyarakat Indonesia memandang Ahok lebih buruk karena etnis dan agamanya, padahal kekurangannya tidak jauh berbeda dengan politisi lainnya.

Ketika saya memberi tahu orang tua saya bahwa saya ingin mengambil jurusan Hubungan Internasional, mereka marah dan tidak setuju. Mereka tahu karir utama di jurusan ini adalah diplomat, pejabat publik.

“Kami orang Tiongkok. Mengapa Anda terlibat dalam politik?”

Menurut saya, mereka salah. Orang tua saya tumbuh di bawah pemerintahan Orde Baru selama beberapa dekade. Wajar bila mereka belum menyerap capaian Reformasi. Wajar jika mereka masih menganggap etnis Tionghoa di Indonesia adalah warga kelas dua. Wajar jika mereka tidak percaya bahwa Indonesia akan merangkul setiap warga negaranya yang berbeda-beda. Wajar jika dalam hati mereka merasa bahwa Indonesia bukanlah rumah mereka.

Atau mungkin mereka benar dan saya salah. Mungkin masyarakat Indonesia memang memandang etnis Tionghoa sebagai warga negara kelas dua. Mungkin Indonesia tidak menerima kami. Mungkin Indonesia bukan rumah kita.

Dua dasar negara Indonesia sebagai rumah kita – Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila & UUD 1945 – sedang mendapat serangan hebat.

Bhinneka Tunggal Ika

Berbeda tapi tetap satu — kecuali jika Anda etnis Tionghoa dan non-Muslim.

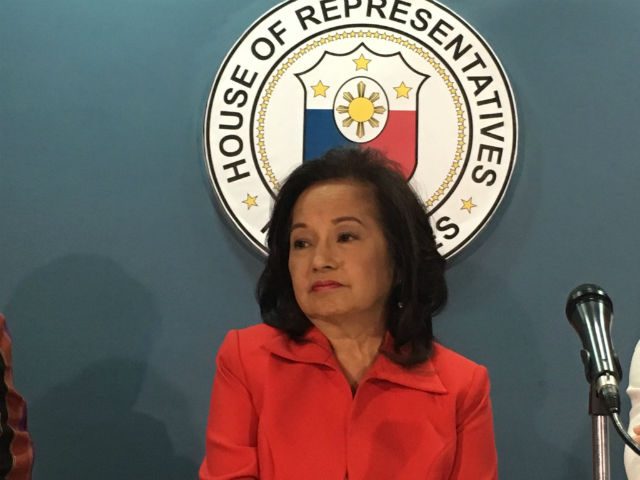

Tak lupa, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama angkat bicara soal surat Al-Maidah karena dikecam agar non-Muslim tidak bisa menjadi pemimpin warga Muslim. Serangan ini patut diingat, bijak atau tidaknya ia meninggikan suaranya sebagai respon (menurut saya sama sekali tidak, dan jangan lupa responnya yang beredar sudah diedit).

“Mungkin masyarakat Indonesia memandang etnis Tionghoa sebagai warga negara kelas dua. Mungkin Indonesia bukan rumah kami.”

Ahok sebagai gubernur memang memiliki banyak kekurangan; Saya sering tidak setuju dengan kepemimpinannya. Dia mempunyai tangan besi dalam hal penggusuran dan perbaikan administrasi. Ia memilih didukung partai politik – ketimbang mencalonkan diri sebagai calon independen – untuk kembali menjadi gubernur, meski ia keluar dari partai politik sebelumnya. Ia juga suka membicarakan hal-hal kontroversial yang sebenarnya tidak perlu.

Tapi bukan hanya Ahok saja yang seperti itu. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan bahkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menjabat Wali Kota Solo juga punya andil dalam penggusuran dan reformasi administrasi. Mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan pun akhirnya mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta lewat partai politik yang sebelumnya dikritiknya.

Presiden keempat RI, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid juga gemar bersuara jika tidak perlu dalam hal-hal kontroversial. Risma juga kerap marah-marah seperti Ahok.

Bedanya, berbeda dengan politisi di atas, Ahok merupakan etnis Tionghoa dan non-Muslim. Kita menilai Ahok lebih buruk karena suku dan agamanya, padahal kekurangannya tidak jauh berbeda dengan politisi lainnya.

Ini adalah standar ganda. Kalau kita memang berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya tidak seperti itu.

Wajar jika masyarakat justru mempunyai standar ganda seperti itu. Politik identitas tidak bisa dihindari. Hal ini harus disikapi dengan politik identitas lain bahwa kita semua adalah warga negara Indonesia, apapun agama dan sukunya. Respon ini juga didukung oleh prinsip-prinsip dan undang-undang negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila & UUD ’45

Sila pertama Pancasila tidak menyebutkan ketuhanan berdasarkan agama mayoritas. Tidak ada pasal dalam UUD ’45 yang menyatakan bahwa pemimpin negara, nasional, dan daerah harus beragama atau suku tertentu; Anda hanya perlu menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya, tidak ada seorang pun dari pemerintah yang menanggapi hal ini.

Saya tidak mempunyai wewenang untuk menilai boleh tidaknya non-Muslim menjadi pemimpin Muslim. Namun hal ini tidak relevan karena Indonesia bukanlah negara Islam. Dasar dan hukum Indonesia adalah Pancasila dan UUD ’45, bukan ajaran Islam. Sekalipun agama mayoritas, itu bukanlah landasan dan hukum negara.

Saya belum menemukan pernyataan seperti itu dari pemerintah. Mungkin karena takut mengganggu perasaan mayoritas umat beragama. Mungkin karena mereka sendiri tidak percaya dengan dasar dan hukum negara. Atau mungkin sudah ada dan saya tidak memperhatikannya. Bisa juga berarti walaupun sudah ada, namun pembelaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 begitu kecil dan berasal dari kedudukan yang tidak cukup tinggi sehingga tidak beredar.

Saya juga belum pernah mendengar pembelaan ini dari kelompok yang biasanya membela pluralisme Indonesia. Mungkin karena banyak dari mereka yang tidak setuju dengan kepemimpinan Ahok seperti saya di atas.

Ironisnya para pembela pluralisme, karena tidak sependapat dengan pemimpin yang diserang nilai-nilai anti pluralisme, tidak melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai tersebut dan akhirnya ikut membunuh nilai-nilai yang mereka bela. Atau mungkin, seperti sebelumnya, sudah ada dan saya tidak memperhatikannya. Sama seperti sebelumnya, ini juga bisa berarti meskipun sudah ada, namun pertahanan ini sangat kecil sehingga tidak beredar.

Sementara itu, fokus media saat ini adalah pada perbandingan jumlah protes yang dilakukan kedua partai dan apakah mereka tertib dan membereskan kekacauan masing-masing. Fokus diskusi publik saat ini adalah pemberlakuan undang-undang penodaan agama yang membahayakan kebebasan berekspresi semua kelompok. Sementara itu, dasar rumah kami, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD ’45, masih dihantam.

Mungkin orang tuaku benar. Mungkin Indonesia bukan rumah kita. —Rappler.com

Rocky Intan adalah peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. Penelitiannya berfokus pada politik ekonomi internasional dan geopolitik di Asia Timur.

Artikel ini sebelumnya telah diterbitkan di situs pribadi penulis. Diterbitkan ulang di Rappler.com dengan izin dari penulis.